1 嶋谷って何をした人

嶋谷 市左衛門(しまや いちざえもん)は長崎の船頭で、航海術・測量術に優れていたため、1675年(延宝3年)、幕府の命を受けて長崎代官末次平蔵の建造した船に乗り込み、無人島巡検をした。そして、父島や母島などにたどり着き、地図・海図の作成や詳細な調査を行い、小さな祠(ほこら)を建て動植物を持ち帰るなどして幕府に報告をした。(嶋谷市左衛門「嶋谷市左衛門無人島へ乗渡覚書」、小花作助『小笠原島略記 全』1863年参照)

1876年(明治9年)、明治政府は日本による小笠原島の統治を各国に正式に通知し、国際的に日本領土として認められるようになった。嶋谷の巡検は、小笠原諸島を日本領として確定する上で非常に大きな根拠となった。

2 嶋谷が幕府から巡検を命じられたきっかけは徳島のみかん船

記録の上で最初に小笠原島と思われる無人島に漂着した日本船は、阿波国海部郡浅川浦(現、徳島県海陽町)の勘左衛門の持船であった。勘左衛門一行は、1669年(寛文9年)冬に紀州からみかんを載せて江戸に航行する途中、海上で暴風に遭い南方に漂流し、翌年2月頃、現在の母島と思われる島に漂着した。漂着後、勘左衛門は死亡したが、生存者たちは自力で流木や船材等を活用して小舟を造り、約50日逗留のうえ八丈島を経て、同年5月に伊豆の洲崎に戻ってきた。

日本船の漂流は江戸時代になって多くなるが、要因としては、幕府が1635年(寛永12年)には五百石積以上の大船の建造や日本人の海外渡航を禁止したため、外洋の航行技術が忘れ去られてしまったことなどが考えられる。

みかん船の無人島漂着の報告を受けて、幕府は、優れた航海術・測量術をもつ嶋谷に遠洋航海が可能な大型船による巡検を命じた。

3 嶋谷はどんな経路で無人島(小笠原の島々)までやってきたか

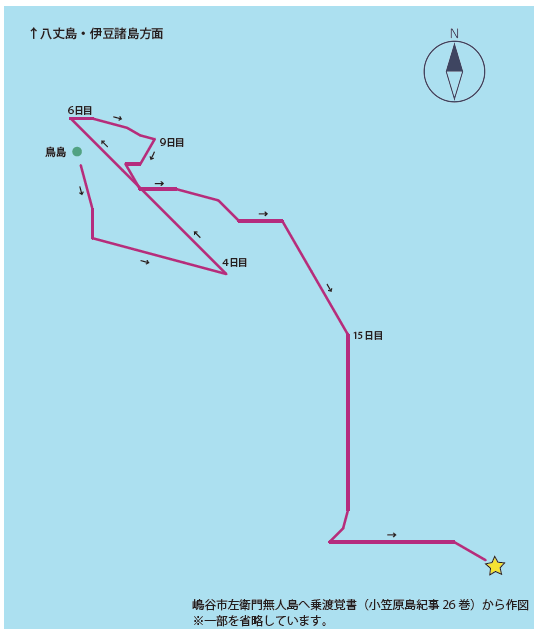

嶋谷が書いた「嶋谷市左衛門無人島へ乗渡覚書」によると、1675年(延宝3年)閏4月5日に下田を出発。4月7日に八丈島入港。4月9日に八丈島を出発し、4月11日には現在の鳥島のあたりに到着している。それから17日間に渡って航行を続け、4月29日無人島を発見、5月1日上陸した。その後、現在の父島、母島など主な島々を巡検し、6月5日に現地を出発。12日、無事、伊豆下田に着船した。

嶋谷たちがたどった無人島までの経路を示した図(注1)は、「西堀榮三郎記念探検の殿堂」(滋賀県東近江市)で展示(2024年)されたもので、説明文によると、「嶋谷たちは、『無人島は八丈島の南東にある』という遭難者の証言をもとに、まず緯度を測りながら南に進み、このあたりだろうかと見当をつけて東へ進み、島が見つからなければ戻って方角を変えたり、さらに南に進んだり、というやり方で島を探しました。はじめは細かく方角を変えていましたが、15日目からは、ひたすらに南下してから東に向かっています。嶋谷のこの思い切った指示で無人島にたどり着くことができたのです。

現代では南北を表す緯度と東西を表す経度が交わる点を目的の場所として説明できます。しかし江戸時代の天測では南北の位置を知ることしかできませんでした。そもそも無人島の正確な位置を知る人はいなかったので、限られた手段での巡検は大変なものでした。」と紹介している。

(注1 図:嶋谷市左衛門「嶋谷市左衛門無人島へ乗渡覚書」小笠原島紀事26巻)、「西堀榮三郎記念探検の殿堂」作成(一部省略)